こんにちは、ババロアです!塾講師・教員歴10年以上。特別支援学級担任から学年主任まで、さまざまなポジションを経験してきました。

インクルーシブ教育を進める上で、「合理的配慮」という言葉はよく聞くけど、実際にはどうすればいいの?特別支援学級に入っている生徒がいなくても配慮は必要なの?

「インクルーシブ教育」や「合理的配慮」という言葉をよく耳にします。

みなさんは、それぞれの言葉の意味を知っているでしょうか。

”障がいの有無に関わらず、みんなが共に学ぶ” を目標にする「インクルーシブ教育」ですが、どのようなことがインクルーシブ教育なのかを理解しておかなければなりません。

特別支援学校や特別支援学級だけでなく、さまざまな場面で「インクルーシブ教育」を実践することが今後重要になっていきます。

本記事では「インクルーシブ教育」「合理的配慮」の意味をとらえつつ、2つの言葉を深掘りして解説していきたいと思います。

インクルーシブ教育の意味と現状

インクルーシブ教育の「意味」と「現状」をまずは確認しましょう!

まずは「インクルーシブ教育」の概念を確認しましょう。

障がいの有無に関わらず、分け隔てなく教育を受けられるよう配慮することを大切にするのが、インクルーシブ教育です!

これまでの社会は、障がいのある人を想定して作られてきたものとは言い難いものがありました。

つまり、障がい者の参加が難しい社会づくりが進んでいたのです。

その理由は多々ありますが、学校教育もその大きな理由の一つと言えます。。

またその一方、学校教育が変われば社会のインクルーシブ化が一気に進むと考えられるのです。

「インクルーシブな社会」について詳しく知りたい方はコチラの記事を参考にしてください。

今までの特別支援教育を知りましょう

これからのインクルーシブ教育を考えるには、これまでの「特別支援教育」について知っておくことが大切です!

以前は「特別支援教育」ではなく「特殊教育」と呼ばれていました。この「特殊」という言葉からも差別意識が読み取れます。

「支援をする」のではなく、「特殊な教育」を行っていました。

障がいの特性に合わせた特殊な教育を行うことで、障がいのある人の個人的な自立を目指していたのです。

しかし、このように「特殊教育」を行うことにより障がい者は友だちのいる学級に入ることができず、結果として地域の人たちと関りが少なくなっていました。

社会的な関わりを重視するのではなく、訓練によって個人のスキルをみがく教育が進められていたんですね!!

地域の人や友だちと交流が少なくなると、「障がいで困っている人がいる」という意識が希薄になってしまい、障がい者に配慮した社会づくりは実現しません。

特殊教育として地域の子どもと関わらずに教育を受けるデメリットをまとめました。

・困っている状況を伝えられる仲間が地域に少なくなってしまう。

地域の子どもたちと共に学ぶことで、上記のデメリットは解消されやすくなります!

「これではダメだ!」という声から導入されたのが「インクルーシブ教育システム」です。

「共に学ぶ」とはどういうことなのか、特に障がいの無い人が考えていく必要があるのです

合理的配慮の意味を理解しましょう

インクルーシブ教育を学ぶ中で「合理的配慮」という言葉が必ずと言っていいほどでてきます!

「合理的配慮」という言葉を難しく考えてしまい、「結局何をしていいか分からなくなる」ことが多くありますが、難しく考える必要はありません!!

合理的配慮=「障がいが原因で困っていることを知り、その困りごとを助けてあげる」

これだけです!

合理的配慮をすすめる上で、考えるべきことをまとめました。

・どんな配慮をすれば、障がいのない人と同じように参加できるのか。

この2点をしっかりと考え、配慮してあげることで共生社会は実現します。

つまり「障がい者が障がいを克服する」のではなく、「環境(会社や学級などの社会)を作る側が障がいを考慮する」ことが大切だということです!

インクルーシブ教育の必要性

特別支援学級の生徒がいなくても、インクルーシブ化を目指すべきです!!

インクルーシブ教育は特別支援学級の子どもだけに向けたものではありません。

そもそも特別支援学級に入っていなければ、社会に「困り感」を抱えることはないのでしょうか。

そんなことはありません。特別支援学級以外の子どもも苦手なことやしたくても出来ないことは多々あります。

その困り感を見逃さず、しっかりとアプローチすることこそが合理的配慮であり、子どもの安心感となるのです。

インクルーシブ教育の具体的な取り組み・実践

インクルーシブ教育の大切さは分かってもらえましたか?ここでは実際に学級等でできるインクルーシブ化をご紹介します!ぜひ取り入れてみてください!

勉強の理解が遅い子どもへの配慮

勉強の理解が遅い子どもや、自閉症等で同じ進度で授業が進められない子どもへの配慮として別室指導がよく挙げられます。

しかし、これでは「共に学ぶ」ことは達成できていません。ではどうするか。。。

このような場合は「ティームティーチングという形で、その子にアプローチできる先生についてもらう」のが良いでしょう!

別室で勉強するのではなく、1日の半分でも学級に入り、先生の支援の下で同じ教室で勉強させてあげてください。

同じ学級にいながら、取り組む課題を変えてあげるのも良いかもしれません。

このような提案をすると、「ほかの子どもの勉強の邪魔になる」と言われる方もいますが、そのような考えでは「インクルーシブ化」は実現できません。

そして、大人が心配する以上に周りの子どもたちは受け入れてくれます。

特別支援学級の子どもにとっても、それ以外の子どもにとっても、共に過ごす時間を多く作ってあげることが最も大切なことなのです。

整理や使い分けが苦手な子どもへの配慮

整理や使い分けが苦手な子どもは多くいます(私自身もめっちゃくちゃ苦手です。)

たとえば、教室にある「雑巾」。

水ぶき用・からぶき用・机をふく用に分けて管理しても、結局のところ直す場所が分からなくてぐちゃぐちゃになったりします。

整理が得意な子どもは直す場所やルールを理解しているので問題ないのですが、そうでない子どもたちにとっては苦痛でしかありません。

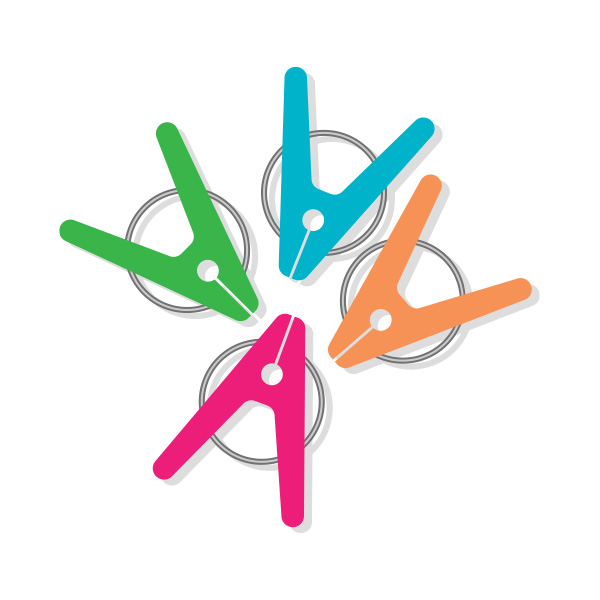

このような整理や使い分けが苦手な子どもへの配慮は、色を使うことが有効です。

上のイラストのように、いくつかの色に分かれた洗濯ばさみを用意します。

この洗濯ばさみを使って、水ぶき用=青、からぶき用=赤、机ふき用=緑・・・と分けて挟んでおくと、ルールが分からずに整理できない子どもも理解しやすくなります。

見通しのある授業づくり

環境だけでなく、授業をユニバーサルデザイン化することも大切です。

授業のユニバーサルデザイン化の手法は様々ですが、私は「視覚化」が最も大切な要素だと考えています。

授業展開を視覚化することで、「今何をしているのか分からない」「次は何をするんだろう」という不安を取り除くことで安心して授業を受けることが可能です。

授業開始時に、授業展開を黒板のオレンジの部分に掲示または板書しておきます。

授業の内容を事前に知らせ、現在の活動内容を理解させることで子どもの不安を取り除き、安心して授業を受けることが可能です。

②授業で勉強する文法内容

③教科書 〇〇ページ

④振り返り

このように掲示しておくことで、見通しのある授業づくりができますね!

まとめ

今回はインクルーシブ教育の実践例をいくつか紹介しました。

合理的配慮という言葉を聞くと難しそうに感じますが、全ては「子どもの困り感を解消する」ための支援ということが分かります。

安心感のある、みんなが参加できる学校づくりを目指してインクルーシブ化を目指していきましょう!