こんにちは、ババロアです!塾講師・教員歴10年以上。特別支援学級担任から学年主任まで、さまざまなポジションを経験してきました。

今回は、ユニバーサルデザイン化によるインクルーシブな授業づくりについて説明します!最近では、インクルーシブ教育という言葉が一般的に使われるようになってきました。

インクルーシブ教育を簡単にまとめると、「障がいの有無に関わらず、みんなが安心して一緒に教育を受けることができる教育システム」です。

インクルーシブ教育システムの詳細についてはインクルーシブ教育実践編 合理的配慮で安心感のある教室に【子どもの安心感を作り出そう】をご覧ください。

本記事ではインクルーシブな授業づくりをするために、授業のユニバーサルデザイン化について深堀していきたいと思います。

ユニバーサルデザインとは

まずは、ユニバーサルデザインという言葉を紹介します。

ユニバーサルデザイン(Universal Design/UD)とは、文化・言語・国籍や年齢・性別などの違い、障害の有無や能力差などを問わずに利用できることを目指した建築(設備)・製品・情報などの設計(デザイン)のことである。

上記の内容をまとめると「すべての人にとって使いやすいデザイン」ということになります。

たとえば自動ドアを思い浮かべてください。

自動ドアは、障がいの有無や能力差によって使いやすさに違いはほとんど出てきませんよね?

このように、みんなが使いやすいデザインのことをユニバーサルデザインと呼びます。

授業のユニバーサルデザイン化は難しくない!

授業にもユニバーサルデザインが存在します!慣れればとっても簡単ですよ!

授業においてもユニバーサルデザイン化することができます。

慣れないうちは授業者が戸惑うこともありますが、一度慣れてしまえば難しくありません。

しかも、子どもたちが授業に取り組む時に生じる障がいを取り除くことができます。

以下のユニバーサルデザイン実践例を参考に、みんなにとって安心して受けることのできる授業づくりをしてください!

ユニバーサルデザインを書籍で学ぶ

ユニバーサルデザインについてのおすすめ書籍を紹介します。

当ブログと合わせて読むことで、ユニバーサルデザインについて深く学ぶことができます!

授業内容は1つだけ!詰め込みすぎは禁物です

チャイムが鳴るギリギリまで詰め込んで授業するぞ~~!!

こんな先生がたまにいます。

これでは「授業内容を終わらせる」というゴールのために授業をしているだけで、「子どもの理解度を上げる」ための授業になっていません。

もちろん、理解の遅い子ども(発達障害と言われる子どもも含めて)には、先生の説明していることは全くと言っていいほど理解できていないでしょう。

ポイントは「これだけ覚えてほしい!」ということを1つに絞ることです!

上記のように、授業のねらいを1つに絞ってあげることで、子どもたちは混乱せずに授業を受けることができます。

なかにはスラスラと理解する子どももいますが、あくまで授業者は全体の理解度を上げなければいけません。

スラスラと早く解き終わった子には、別の子の理解の支援に回ってもらうなどして、教室全体の理解度と授業満足度を上げていきましょう。

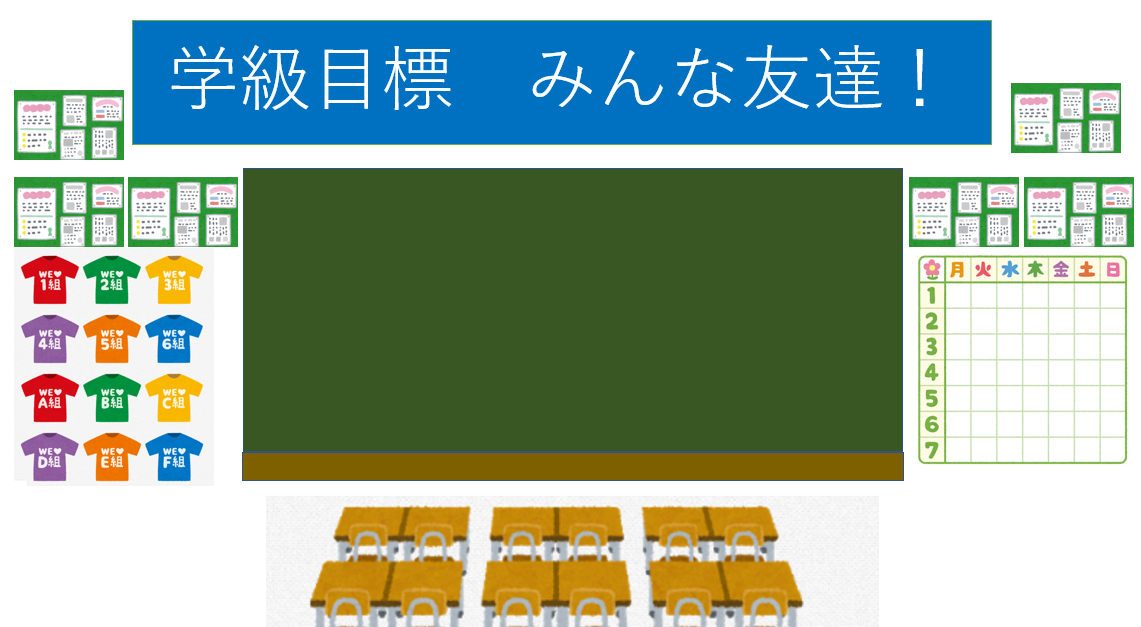

学級掲示はひっそりと

見栄えは良いけど、ユニバーサルデザインと逆行している教室ですね!

掲示物を作ったり、クラスの思い出を貼ったり・・・・たしかにクラスの見た目は良くなります。

しかし、このような環境で落ち着いて勉強することはできますか?

特にADHD傾向の子どもたちは、自分の意図に反して、注意力を授業外に持って行ってしまいます。

そのような子どもが目の前にいるかもしればい状況で、上のような教室づくりをしてしまうと、授業に集中することができませんよね(ADHDと診断を受けていなくても、黒板以外に目が行ってしまいます)。

これを改善するのは簡単で、掲示物をできるだけひっそりとさせましょう。

教室を見栄えよくしたい気持ちは分かります。

しかし、子どもたちが授業に集中できる環境を整えることが最優先です。

「掲示物を背面に移す」「授業時はカーテンで目隠しする」などのユニバーサルデザイン化で、授業に集中できる環境づくりを進めていきましょう!

高級レストランのメニューを見習って、不安を一掃しましょう

メニューのないレストランは不安しかないですよね。

高級レストランを思い浮かべてください。

前菜から始まり、メインディッシュ、デザートまで本日のメニューと書かれた紙をもとに料理が運ばれてきます。

しかし、このメニュー表がなければどうでしょう?

「次は何が出てくるの??」「もう終わり!?」「また出てきた!」といったように、デザートまでの見通しがつかず、不安に感じますよね。

この感覚、授業を受けている子どもも一緒です!

「次はどんなことをするの?」「今日は何を学べばいいの?」といったように、見通しがつかずにパニックに陥る子どももいます(自閉症スペクトラム傾向の子どもは特に)。

逆に言うと、高級レストランのようにメニューを開示することによって、安心して授業に参加することができるのです。

黒板の端っこで構いません。下記の内容を掲示してあげましょう。

・活動内容(教科書のページ数やプリント名)

・今日の注意点(静かに取り組む・みんなで取り組むなど)

・宿題

このように、授業開始時にメニューを見せてあげるのです。

そうすることで、「今自分が何をしなければならないのか」「次に何が起きるのか」をある程度理解することができるため、自閉傾向にある子どもだけでなく、すべての子どもたちの活動がスムーズになります。

個々のニーズに合わせることで、全体が助かります

特別支援学級の子どもだけにニーズがあるわけではありません。

ユニバーサルデザイン化によって、多くの子どもたちが救われることが分かっていただけたでしょうか。

声に出せないだけで、実は支援を必要としている子どもがたくさんいます。

そんな子どもたちを救うべく、ユニバーサルデザイン化によるインクルーシブ教育をぜひ進めてください!

「助かった~」と感じる子どもはたくさんいますよ!